政策最高補貼25萬 31款電動車上市加速

0排放的電動車距離我們究竟有多遠?幾年之后的城市交通工具究竟是什么樣子的?對于未來的猜想普通人大都缺乏充分的例證支持。不過我們不妨以現如今大街小巷里穿梭的電動自行車為例,構想未來城市電動轎車的前景。

![]()

如今國內大部分城市已經對摩托車打出了禁令,而隨著城市的建設發展普通居民的上下班通勤又需要一個快捷的代步工具。此時,除了汽車之外電動自行車便成為了眾多家庭的首要選擇。然而就在幾年前,電動汽車還是價位較高、老百姓不太信任的新玩意兒,不過現如今電動自行車的普及速度似乎大有趕超自行車、 摩托車之勢。

![]()

所以,如果我們再將未來加以遐想,就不難理解未來的城市交通工具無疑會是電動車的天下,那時候居民將可以選擇電動巴士(當然,現在北京街頭已經很多了)、電動私家轎車、電動自行車,貨運電動車——也許我們今日暢想的未來就在眼前。

一 硬件:統一接口標準出臺 軟件:購車補貼最高可達25萬

2010年第二季度,4項關于電動車的國家級標準通過審查,《電動汽車傳導式充電接口》、《電動汽車充電站通用要求》、《電動汽車電池管理系統與非車載充電機之間的通信協議》、《輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法》相繼 確定,為日后國內汽車生產企業量產制造電動汽車、相關企業設立統一標準充電站確立了國家級標準,也為為日后企業生產電動車保駕護航。

![]()

此外,針對消費者購買新能源車輛,國家也醞釀以補貼的形式進行鼓勵消費。例如,在國內一些試點城市如北京、上海、大連、杭州等13個城市內,購買新能源轎車可以享受最高6萬元的補貼,而購買更為先進的燃料電池車補貼的額度最高可以打到25萬元之多。例如,在最新一期新能源汽車產品目錄中的“紅旗”牌燃料電池轎車、“上海”牌燃料電池汽車的,兩者的最高補貼額可能達到25萬。

二 自主品牌、海外品牌均已涉足國內新能源市場

![]()

在新能源汽車的研發上國際上各大汽車集團以及國內眾多自主品牌都有自己的一套。例如國內以比亞迪為代表的自主品牌就以F3 DM雙模電動車為代表,讓我們看到了量產電動車的可能。而上汽集團、一汽轎車則擁有更為高端的燃料電池項目。此外,長城、江淮、長安、奇瑞、海馬都擁有混合動力或純電動車項目。

![]()

而在海外品牌中,德系豪華車品牌奔馳已經在國內推出了混合動力S400豪華轎車、寶馬也曾多次展出氫動力7系轎車,奧迪則在2010北京車展期間推出了電動跑車 E-tron。日系品牌更是毫無疑問的電動車先行者,以本田、雷克薩斯為代表的日系汽車品牌在國內推出了思域混合動力、普銳斯混合動力、RX系列多款混合動力車型。

三 未來31款混合動力車型陸續亮相

面對未來新能源汽車技術,來自海外市場的汽車品牌在技術和研發投入上投入了更多的時間和精力。例如BMW在2010年北京車展開幕的前夜宣布了其針對中國市場的新能源車型戰略。而大眾汽車集團在繼“動力總成戰略”之后,還特別將旗下奧迪兩款電動概念車進行了展示,同時宣布未來上海大眾將投產朗逸電動車,預示著大眾汽車針對中國市場的新能源車型計劃也已開始實施。而日系品牌方面,繼普銳斯之后日系品牌日產汽車也明確將在中國市場投放純電動車LEAF,并將于東風日產第二工廠生產。

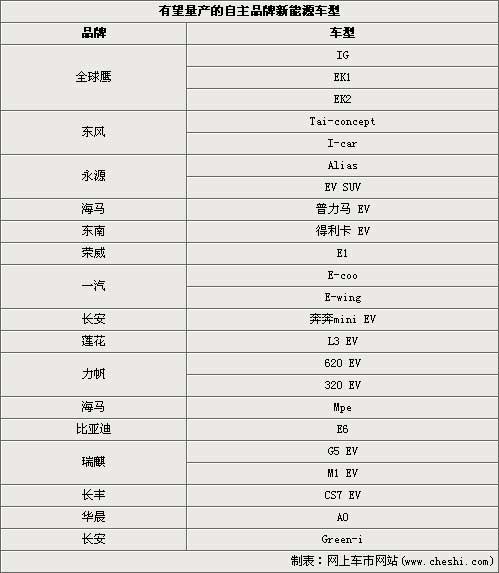

而在國內自主品牌方面則更是有著主場作戰的奪人氣勢,來自國內的近乎全部自主品牌都擁有新能源車款。以比亞迪為代表的廠家已經拿出了整套的電動車解決方案,包含從車型到充電站和快速充電技術。而榮威、一汽則以更為高端的燃料電池為代表,計劃向市場推出更為高端的新能源車型解決方案。

最后,我們完全有理由在這里為大家勾勒這樣一幅未來的畫面:日后車主駕駛“汽車”行駛在大街小巷里,也許再也不用因為高漲的汽油價格而無奈。因為那個時候“汽車”已經像普通電器一樣使用清潔的電力為能源。而我們的生活環境也會越來越潔凈。